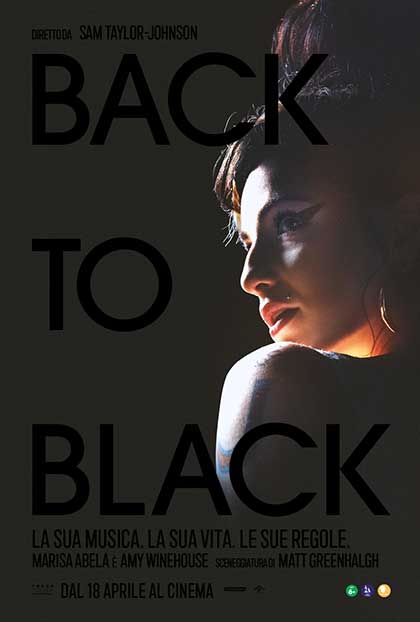

Al cinema dal 18 aprile con Universal Pictures

Malgrado si riveli particolarmente in voga, il biopic, si sa, non è mai un genere facile, specie se riguarda un personaggio ormai divenuto di culto, di cui però abbiamo letto e visto fin troppo.

Nel caso di Amy Winehouse, artista dall’immenso talento che con soli due album era riuscita a conquistare il mondo, ma sconfitta da droga, alcol, disturbi alimentari e rapporti malsani, il documentario di Asif Kapadia, vincitore dell’Oscar, aveva già ottimamente (e impietosamente) documentato vita, debolezze e fantasmi interiori.

Il film di Sam Taylor-Johnson sceglie, invece, di raccontare la storia dalla prospettiva interna della cantante, focalizzandosi su pochi (e non tutti sviluppati adeguatamente) momenti salienti: l’ascesa discografica, la relazione tossica con il marito Blake Fielder-Civil (un bravissimo Jack O’Connell), l’incisione del suo album più celebrato Back to Black e la vittoria ai Grammy.

Se minuziosa si rivela la ricostruzione di trucco, costumi e scenografie, non altrettanto può dirsi del resto del film, che invece appare semplicistico, didascalico, abbozzato e impersonale.

Addolcendo notevolmente il racconto del rapporto conflittuale con papà Mitch Winehouse, che aveva ampiamente criticato il documentario di Kapadia, e tralasciando volutamente l’infanzia travagliata e la bulimia, il film diviene per lo più la ricostruzione di una storia d’amore distruttiva, a cui è attribuito il tracollo di Amy, unitamente alla asfissiante presenza dei paparazzi, che marciavano sulle sue cadute.

La regia, classica e senza particolari slanci, punta tutto sull’interpretazione della protagonista Marisa Abela, che indubbiamente si impegna, specie dal punto di vista canoro, dimostrandosi capace di restituire le complesse sfumature vocali della Winehouse. Dove non riesce, purtroppo, è nell’andare oltre la mera imitazione, e quindi nel coglierne l’animo tormentato di un’artista controcorrente, spinta verso il baratro da un malessere interiore acuto quanto indecifrabile.

Ovviamente la colpa non è tutta sua, ma soprattutto di una sceneggiatura che vuole ammorbidire a tutti i costi il lato più oscuro di Amy, evitando altresì di affrontare alcuni aspetti e figure rilevanti della sua vita. Sceglie, così, le soluzioni narrative più ovvie, tralascia e cede alla superficialità, faticando ad immergersi nella vera anima dannata della sua protagonista.

Il risultato è un’opera che delude e resta inerme, che non cresce emotivamente né racconta nulla che già non sapevamo.

Paola Canali